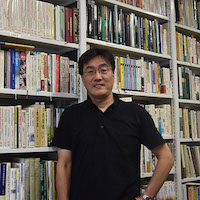

横山 智 [名古屋大学大学院環境学研究科・教授・博士(理学)]

Prof. Satoshi YOKOYAMA Ph.D. [Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University]

地理学を専門とする名古屋大学の横山 智のWebサイトです。自然と人間活動の相互関係の解明に関心があり、東南アジア大陸部を主たる調査地として、グローバル化に伴う土地・森林利用、自然資源利用、人口動態、食文化の変化に関する研究を実施しています。サイト名“Learning from the Fields”は、「フィールドから学ぶ」という意味です。このWebサイトでは、現地の自然や人びとから多くのことを学んで得られた研究成果を紹介いたします。

専門分野: 文化地理学(伝統的社会の文化生態学, 政治生態学, 食文化)/東南アジア地域研究(特にラオス)

拙書『納豆の起源(NHKブックス No.1223)』NHK出版(2014年)で紹介した写真をカラーで紹介する特別ページを開設しています。東南アジアとヒマラヤの納豆をのぞいてみたい方は『納豆の起源』特別サイト(スマホ非対応)にお入りください。